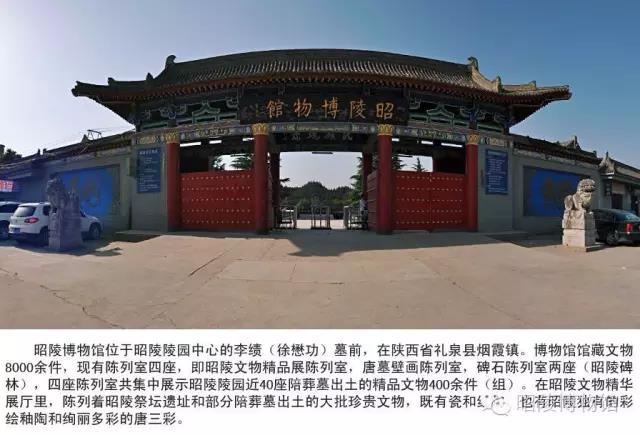

在昭陵出土的众多文物中,少数民族人物形象为数颇丰,无论是陶俑、石刻、还是壁画,我们都可以看到这类人物形象。

自上世纪七十年代以来,昭陵已发掘的近四十座陪葬墓中出土了大量胡人陶俑,造型形象逼真,服饰具有浓郁的民族特征,他们深目高鼻,状貌魁梧,有着穿长袍、有的着短装;或骑马、或站立、还有的牵着骆驼……无不显示出特有的异域风情与少数民族人物的强悍之气。

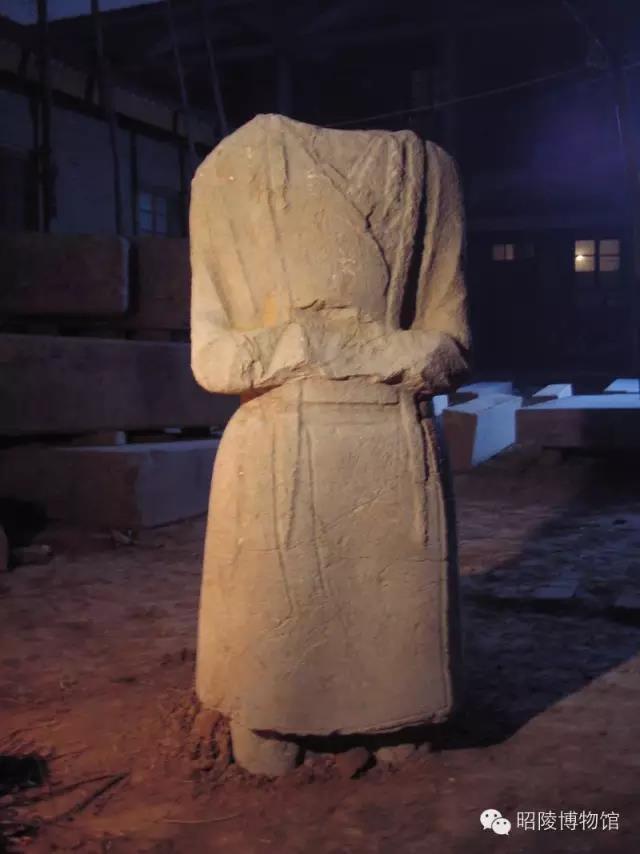

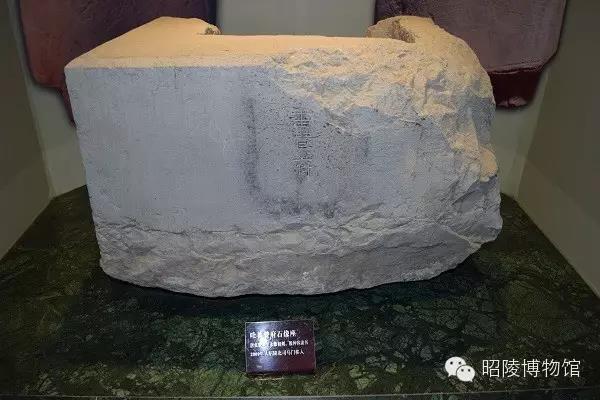

与驰名中外是昭陵六骏同置昭陵祭坛的十四国酋长石像,刻画的就是贞观时期十一个民族十四个国家的首领形象,他们均着民族服饰,或卷发,或梳着大辫子,集中反映了不同民族的风俗习惯和生活习性。十四位酋长中有通好的、归顺的、也有被活捉的,但都没有被杀,而且封官送还,继续统治自己的民族,这不仅体现了唐王朝跟邻邦的友好关系,更重要的是显示了大唐王朝归化四夷、恩泽天下的盛世威仪。

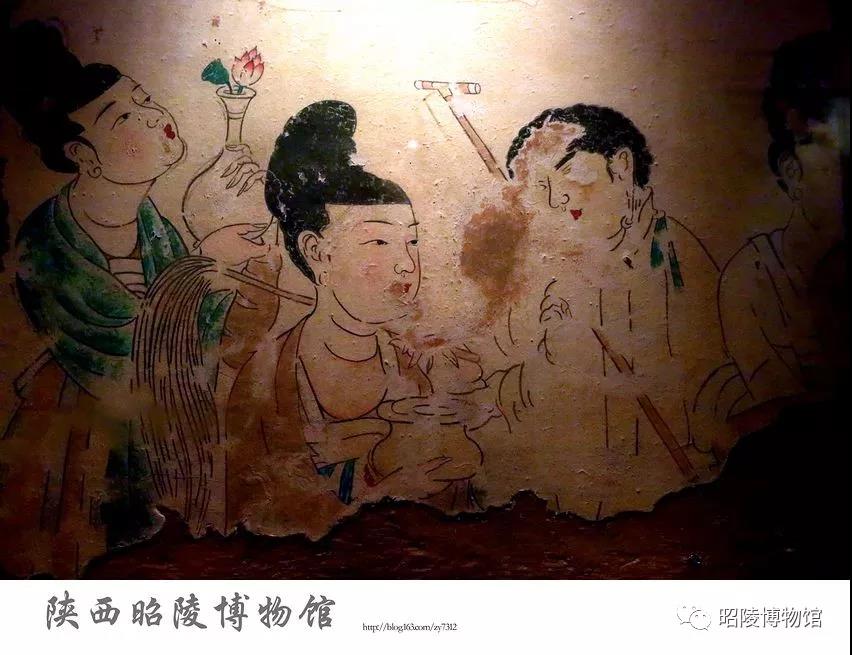

在唐太宗第五女长乐公主墓内出土了一幅《群侍图》,画面中绘有五位侍女的上半身,其中一位侍女卷发、黑肤、戴大耳环,手持丁字杖。据考证,她是昆仑奴的形象。“昆仑奴”是唐代官私奴婢的构成之一,他们虽来自不同地域,但都卷发、黑肤,号为“昆仑”。图中昆仑奴形象的出现,在一定程度上反映了当时长安城大量昆仑奴的存在,同时也体现出唐时阶级关系和民族融洽的景象及当时国际交往的广泛。

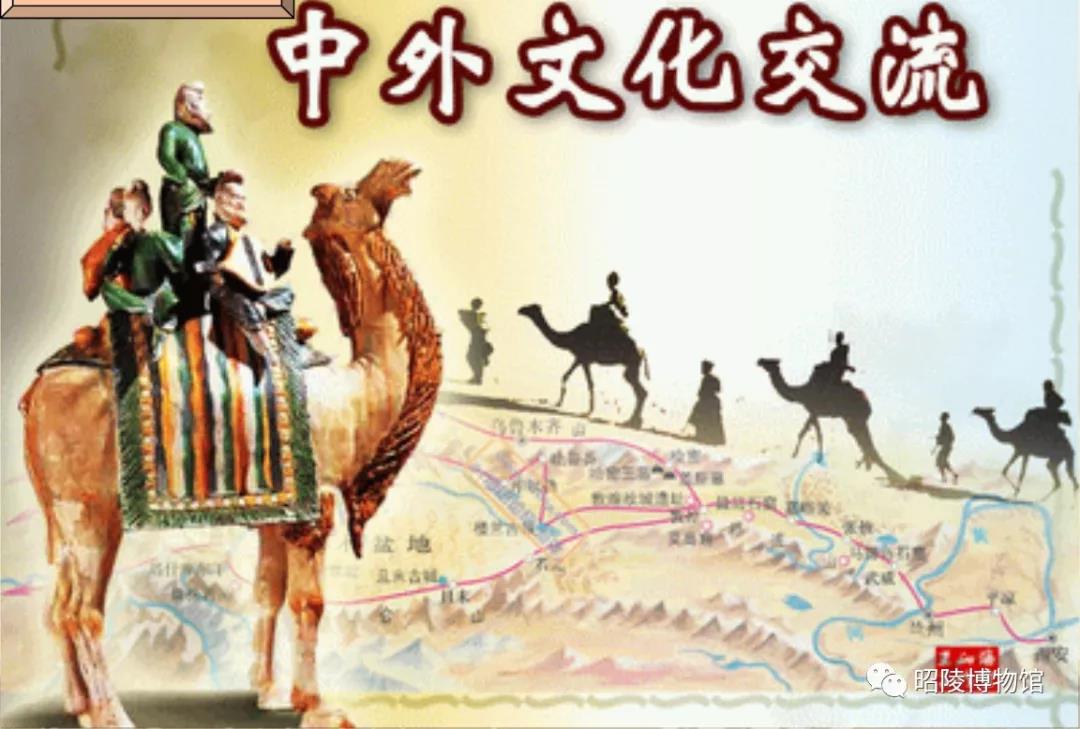

贞观初期,唐太宗通过多方努力,武力征服了许多少数民族邦国和部落。战争结束后,他并没有采取民族歧视和压迫政策,他说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”而是采取了更为开明的民族平等的和解政策,对待有些少数民族邦国,如:东突厥、吐谷浑、高昌等,采取了建立民族区域自治政策。设置羁縻州府,委任原有少数民族首领为都督、刺史,不改变其原因生活方式和宗教信仰,还把部分首领调到中央担任要职。对待另一些少数民族邦国,如:薛延陀等,政策更为宽大,只要求其承认中央政府,承认其是属国,不干涉其族内一切事务,包括其基本的政治体制,推行以夷制夷的“一国两制”政策。此外,他还采取了“和亲”、“设互市”等政策。这些开明的民族政策,使得各民族之间的融合进一步加强,商贾往来,不绝于路。“九夷重译,相望于道。”来自不同民族、国家的使者,他们接踵摩肩,往返于四通八达的交通线上,通过辗转翻译,交流思想,增进友谊。使汉文化得以发扬,同时汉族也从少数民族汲取了具有异域风情的“胡文化”,各族人民亲善共处,和同一家。一个多民族的大唐帝国屹立在7世纪世界的东方。

昭陵文物中众多胡人形象,有力的证明了初唐各民族间和睦共处、团结友爱的繁荣景象,同时也再次唤起我们对唐太宗丰功伟绩和初唐历史文明的赞叹。